感性が死んだら終わり

いつもそう思って仕事をしている。

予備校で生徒を教えていると,いかに短時間で成績を上げるか,いかに効率よく成績が上がるか,みたいなことに傾倒している人間が多い。講師側も,生徒側も,「効率が良い=絶対善」みたいな前提がある。そりゃ,勉強が嫌いな生徒からすれば「嫌いな勉強はいち早く終わらせて楽しいことに時間を使いたい」のだろうし,その要望に応えるべく講師は「1週間で完成」とか「これだけで解ける」とかいう言葉を捲し立て,生徒を煽っている。

でも,本当にそれで良いのだろうか。私は,効率が良い勉強とはすなわち“つまらない勉強”だと思う。つまらないから,効率を良くしないとやっていられないし,効率を良くしようとするから,本当に面白い部分に触れられず,つまらないまま終わる。効率の良さを追求することは,勉強をつまらなくする負のループへの入り口なのだ。皆,深淵を見たいか?

だいたい,それなりに真面目にやれば,受験勉強は面白いものだと(少なくとも私は)思っている。受験勉強をつまらなくしているのは,過度に効率を重視する受験生ないしは受験産業なのだ。学問の本質を見据えて授業をしてくれる大人や,そういう学ぶ姿勢を導いてくれるような大人がいれば,受験勉強は面白くなる。逆に,そうであっても受験勉強に楽しさや面白さを見出せないような生徒は,そもそも大学進学に向いていない。

元来,大学とは高等教育機関であって,高校から先の,さらなる学びを求めて進学する場である。受験勉強が自己目的化されるのはもってのほかだが,かといって一辺倒に手段として位置付けられるのも望ましいことではない。今学んでいて楽しい勉強のその先に,大学での学びがあるはずなのだ。理科や数学を勉強していて楽しくない生徒が,理工学部に進学して実りある学びを実現できるわけがない。可処分時間をYouTubeやスマホゲームに費やしている場合ではなく,むしろ楽しい勉強に費やすべきである。

他方,受験勉強がつまらないからと言って効率ばかり追求するような人間は,そのモノサシで動いている以上,結局のところ他者よりも自分のほうが物事を為す効率の悪いことに気づき,自らを否定し始める。自らの存在自体が,社会ないしは環境にとって効率の悪いものであると気づくのは時間の問題だろう。(いや,むしろそういうことに気づく気配すらないほど鈍感だから“効率”という安直なキーワードに食いつくのかもしれない…)

かくいう私も,いかにも効率の悪い人生を送ってきた。理系科目の予備校講師になるのであれば,逆算して理工学部に進学し,大学院生1年目から大手予備校で下積みを経験するなど,いくらでもやりようはあったはずだ。でも実際は違って,大学では地球科学を学び,地学や地理などという受験産業のパイの中心地からは程遠いエリアに自ら舵を切って進んでしまったのだ。今,仕事で教えている内容の多くは,実は大学在学時に学んだことではなく,仕事を始めてから学んだことである。うーん,とっても無駄が多くて,効率が悪い。

しかし,そんなことに一切の後悔はない。私はつねにやりたいことをやってきたし,やりたくないことはやらなかった。やりたいことをやってきた結果,今がある。もちろん,紆余曲折の中に,将来への不安が絶えない時期もあったし,全てがうまくいっているわけではない。でも,やりたいと思うことをフツーにやっているだけで,人生,前に進むことはできた。

いろいろな意味で,私は恵まれていると思う。ただ,私より100倍,金銭的に恵まれている(と思われる)生徒でも,やりたいことがなくて,人生を前に進められない者もある。また,私より100倍,人間関係(あるいは社会資本)に恵まれている生徒もいるが,彼らでも金銭的に恵まれずに夢をあきらめる者もあるだろう。そういうことを考えると,私はバランスよく恵まれている。

いくら能力が高くても,死んだ目をして亡霊のように受験勉強をしている受験生を目にすると,「ああコイツはいつか限界が来るな…夏終わりでフェードアウトかな」とか思ってしまうし,実際そうなる場合が多い。勉強が自分の意思で前に進めれらない以上は,自分の人生も自分の力で進めることができない。私は人生を楽しく歩めているが,彼らにはそれがない,その分岐点はなんなのか。

そう,感性が死んだら終わりなのだ。「コレ楽しい」「ソレめっちゃ面白くない?」興味関心で動くことで,初めて自分の人生を自分の力で前に進められると思っている。私は今も,山歩きをしたり,まだ行ったことない場所へ旅することで,それがキープできている気がする。私が見聞きした経験があるからこそ,私の切り口で教えるという仕事ができる。32年生きてきた人間でさえ「わあ何これ見たことねえや」と感動するのだから,いま10代の若者がそれを経験したら,きっともっと感動するだろう。

子育て中の全保護者へ,これから新たなステップへ進もうとしている若者へ,あるいは全人類へ。そして私へ。感性が死んだら終わりです。

妻と一緒に帰省したら,ジェンダー論と親戚関係の違和感の正体がわかってスッキリした話

2022年になりました。当方,祖母が昨年9月末に他界したので,喪中です。秋田の本荘に父の実家があるのですが,祖父は2019年の秋に亡くなり,後を追うように祖母も入院と介護施設での生活を行ったり来たりしていたので,そのときがきたか…という心持ちでした。90歳まで生きたので,概ね”大往生”でしょう。

とはいえ,ワクチン接種が間に合わなかったこと,及び行き先がかなりの閉鎖的な県であり県外者の往来が望まれなかったことから,当該葬儀に行けませんでした(葬儀は父と叔母と私の弟の3人のみの参列)。現在ではワクチンを打ったこともあり,後ろ盾を得た気持ちで(とはいえもちろんある程度の肩身の狭い思いをしながら)年末に現地を訪れました。墓参りをしたところで,言ってみれば自己満足の世界なのですが,なんとか年内に挨拶をしておきたいと思っていました。妻も連れて,父(現住所は千葉)も連れて,関東から片道600kmの行程をドライブしてきました。

よくしゃべり,よく訊ねる父

父は30年来の営業職で,内面はともかく,外面(そとづら)がいい人です。いわゆる“人懐っこさ”も有していて,初対面の人がいる場など,形式張ったところでは,あれこれ訊ねては自分の引き出しからよくしゃべります。今回も,ドライバーの私を気遣う意識もあったのか,早朝3時の出発にもかかわらず一睡もせずによくしゃべっていました。

ただ,これは昔からそうなのですが,何しろ父は空気が読めない。いや,空気が読めないというと,何か同調圧力とかそういう文脈をともなってしまう気がするので違う気がする…。相手の気持ちを推し量ることができない,といった方が妥当かもしれません。私の感覚からすれば,相手の反応次第で「あ,コイツ今興味なくて話に飽きてんな?」みたいなところがわかる気がするし,そうなってくれば話題を切り替えるとかいくらでもやりようがある気がするのですが,父はそれができないようなのです。それゆえ,とにかくつまらない話が続く。こちらに訊ねてきても,結局自分の話になってしまうので,もう“全ての道はローマに通ず”ならぬ,”全ての話題は父の昔話に通ず”です。

これも,営業の職業病なのかな…とか考えました。とにかく手数を多く出して,何かしら気に入ってもらうきっかけ作りを第一に考えることが仕事なのだとしたら,そのマインドが父のコミュニケーションの屋台骨になっていて,それが意識を介さずに自然に出てしまっている。当然,それが良いという人もいるでしょう。私も,昔話おじいさんは嫌いではないし,昔話から当時の状況を類推するのは一種のゲームのように楽しくもあります。

ただ問題は,引き出しが多いようで少ないんだか,感性が鈍くて引き出しが錆び付いているためか,似たような話を延々と訊ねてくるのです。聞く人によっては(父は還暦を過ぎているし)認知症を疑われるかもしれません。しかし,父は昔からそうでした。今,私が思うに,父は自分の理解の枠組み(≒固定観念)に合わせて咀嚼された話でないと理解できず記憶できないようで,逆にそれがぴったりとハマるようであればいつまでも覚えているようでした。

そう,新しい価値観とか,他者の価値観を理解することができないようなのです。例えば今回の帰省だって,妻は義父との行動にストレスがないわけがありません。だから可能な限り,今回の目的の墓参りができれば,すぐにでも帰るつもりでした。車も自動運転機能が充実していて,600kmなんてあっという間なので,別にゆっくり滞在して疲れを取る必要のあるものでもありません。でも,自分の実家だということもあり,たぶん滞在がストレスになる人の気持ちもわからないのでしょう。「2日でも3日でもゆっくり滞在していけば良いのに」的なことを何回か提案してきました。提案自体は親切心からくるものでしょうし,それ自体は咎められることではありません。私は「住んでる家のニトリNスリープが快適すぎて(相対的に固い布団で寝ることにより疲れが倍増するので)早くおうちに帰りたいです」と父に伝えてあり,とはいえ確かに雪国の天候次第では往復の道中に困難が生じうる状態だったので,最小限の1泊にとどめるかたちで向かいました。

寒波の合間を縫っての秋田来訪

年末年始は寒波に見舞われましたが,我々は29日と30日で往復したので,ラッキーなことに小康状態でした(妻は晴れ女のようで,今回も善戦???したのでしょう)。ただ前日までの寒さで,積雪路面が塩カル散布で解けたのが再度固まってガチガチで,山形道を降りてからの国道7号もさながらオフロードの様相でした。揺れるし滑るし大変。

雪国の民や地理学者ならわかると思いますが,雪国にも何パターンかあります。(それらは概ね降雪量(降水量)と気温である程度説明がつきますが,ここでは割愛…)

いわゆるパンピに冬の秋田というと「かまくら」ができるレベルでの豪雪地帯を想像されますが,それは横手や阿仁のあたりのような奥羽山脈の西麓の谷(あるいは盆地)に限られます。本荘(特に父の実家がある旧本荘市の中心部)は,日本海に面しているため気温の日較差が小さく(つねに-3℃〜5℃くらいを行ったり来たり),直近の背後(東側)に急峻な山があるわけでもないため降雪量もきわめて少ない,という特徴があります。例年,冬はほとんどどんより曇っていて,湿った雪が降るか,さもなければ雨が降るかのいずれかでした。

ところが今回行ってみるとガチガチに冷えて凍っていた形跡があり,うおおこれが寒波か…と納得しました。いつも凍らない川が凍っていたのにはビックリ。

居住者のいない冬の秋田の屋敷は,とにかく寒い

話が地理トピックに逸れました失礼。いざ着いてみて,近所にある蕎麦屋の中華そばを食べたり,今では全国に流通するようになったとある清酒ブランドの酒造に併設されたカフェを訪れたりと,久しぶりの本荘での飲食を楽しみました。そうしていざ父の実家へ。

小さい頃は私もその凄さがよくわからなかったのですが,父の実家は,まさに屋敷と称するのに相応しい,大きな家です。部屋の数も多いので,石油ストーブだけで10台あるような(そしてそれがオフシーズンは裏の蔵にしまってあるような)家です。城下町の内部にあるので,そこそこの(江戸時代後期くらいから?)の歴史があるようです。

家に人が住んでいた時は,(これも雪国の方ならわかると思いますが)冬の雪国の家は暖かさの鬼でした。二重窓で外からの冷気の侵入は防がれているし,部屋の中は(灯油タンク直結の室外燃焼のストーブと8,000円くらいの石油ストーブのダブルストーブ体制で)とにかく暖かい。暖かすぎて幼少期の代謝がいい私は汗をかきまくっていました。暑いのに,祖母は「さみがったべ〜?まず茶でものめ〜」と到着早々に言ってくる懐かしい思い出。記憶力抜群で,かつ社会情勢からご近所付き合いに至るまで情報入手のスピードも早く,私はよく「うちの祖母は秋田魁新報よりも報道力が高い」と言っていましたが,チビの代謝の良さは想定外だったようですね。

しかし,そんな祖母もあの世に行ってしまいました。今この場にあるのは,居住者のいなくなったクソデカ屋敷だけ。そんな寂しさが影響したのかわかりませんが,とにかく体感温度が低く,これまで25年の記憶の中で最も寒い冬でした。本荘で氷点下になることだってこれまであったし,それを経験してきたのにもかかわらず,氷点下行かない雨と霙雪が降りしきる本荘がこれまでで一番寒かった。

そうか,祖母はあの年々小さくなる体で,このクソデカ屋敷を一人で切り盛りしていたのか…と,改めて気付かされました。その2年前までは祖父もいたが,祖父も晩年は認知症の傾向があったので,実質1人でやってきたのでしょう。寂しさを,そっと妻に打ち明けつつ,必要以上に大きな持ち物は人を苦しめるだけなのかもしれないな…と思いました。

家で色々話していると,父が色々本性を現してきた

私にとっては通常営業の父だったのですが,妻にとっては初めての1日単位での同行だったので,客観的に色々みてくれていました。

まず,サービス精神が旺盛であるかのようにあれこれ振る舞うが,結局相手のニーズが見えておらず,単純に自己満足であること。初めに当たり前の事実確認ですが,父は家事ができません。もちろん必要に迫られればインスタントラーメンを茹でることはできるし,洗濯機に洗剤を入れて回すことはできますが,例えばそこに健康を考えて野菜を炒めて乗せようとか,着衣時の快適性を考慮して柔軟剤を入れようとかそういう発想には至らないという点で,あくまで間に合わせ,あるいはその場しのぎの行動でしかありません。家事ができないので,当然”来客者”である私の妻が初めて訪れた際にも,何か茶を出すとかそういうことは一切しないし,できない。耐えかねて私が記憶を頼りに茶を出しても,「いやァ気が利くねェ〜」みたいなことを冗談半分に言うだけ。

その後,湯呑みを洗おうにも,台所に立って唖然。使えそうなスポンジがないのです。私は,「食器ってどうやって洗うの???」と偏差値30くらいの質問をぶちかましたところ,父は(茶色くなった高野豆腐のようなスポンジと,かつてスポンジであっただろう物体の一部,深緑のゴワゴワした部分を示して)「これかこれを使ってるよ」と言ったのち,「まあ洗わなくても,水で流すだけでも大丈夫だよ」と言い放ってくるわけです。そりゃこの“かつてスポンジだった何か”で洗うだけで大丈夫な人であれば水で流すだけでも大丈夫でしょうよ。でも,こちとら一般的な食器洗いをしようとしてるわけで,それを大丈夫だよと言ってくる無神経さ,気配りができているようでできていない典型例ですね。

おまけに,夜は自分の飲みたい酒と食べたいツマミを買わせて,前日からほぼ夜通し運転で睡眠不足の私を労わるテイで結局自分の欲求を満たしているだけ。私も晩酌は嫌いではないのですが,眠かった妻はその場を振り返り,「疲れを労わるなら酒飲んでないでさっさと寝かせろよって思ったよね」と的確なツッコミを入れており,確かにあれは酷かったと気付かされました。モーニングルーティーンならぬ,父のナイトルーティーンに酒は欠かせないようなので,まあそこはいいとしても,やはりサービス精神の雰囲気で父が食べたいから買ってきた鴨のパストラミを要らないと言っているのに遠慮してると受け取られて再三薦められた時はキレかけましたね。もてなしてるつもりかもしれないけど結局父は買ってきた惣菜を食べているだけであって,初めてきた客に対する配慮ではないわけです。(そして仮にそういう配慮をしようとしたとしても彼にはできないので,そうだとすればむしろ「来てもらってもなんもしてあげら

れないから近所のホテルに泊まるとかの方がいいかもしれないよ?」くらいの進言があってもよかったのでは?とさえ思うのです。帰ってきた今となっては…)

そう,父と2人でいるときは,まあとりあえず父のやりたいようにやらせておけばいいかと思い,なんでも好きなように任せていて,それで波風が立たなかったわけですが,それが,私の妻という第三者の視点を通じてあれこれ見てみると,確かにおかしいポイントがいくつもありました。私も「〇〇しなくて大丈夫だよ」系の父の話には違和感があったのですが,それが明確になったのです。〇〇しなくて大丈夫なのではなくて,テメェがやれよという話。

叔母に対する父の“内弁慶”

とはいえ,私と妻がいる場では,終始彼なりの“おもてなし”をしてくれたようです。かねてから気になっていたラーメン屋に連れて行ってご馳走してもらうなど,そういう面はよかった。父はその後10日間くらい滞在する(当記事執筆中もまだ本荘にいる)こともあり,滞在期間中に飲みたい酒を調達すべく買い物にアッシーとして付き合わされたことを差し引いても,まあよかったと思います。(現場に車はあるが誰も乗らないから一時抹消されており,徒歩圏外の買い物は私の車がないとできなかった)

ただ,問題は,叔母が現れてからの所作でした。我々3人が到着した翌日の夕方に,叔母は特急いなほで羽後本荘駅に着きました。東京からリアル遠路はるばる来て疲れている人だというのに,早速その叔母さんがコーヒーを淹れてくれたり洗い物をしてくれたり…という状況。それに加えて,父は「すまんね,いつもありがとう」くらいの一言もなく,むしろ偉そうにどかっと座っているだけ。私が叔母さんと四方山話をしているところに,父は固定観念ゴリゴリで会話に割って入ってきて,自分の理解力が低いのが問題なのに「お前の話は分かりにくい,もっと整理して話せ〜」とか「そういうところがお前のダメなところだ〜,まず気をつけれ〜」などと説教が始まるわけです。

繰り返しになりますが,私も25年前から来ているので,もうすっかりその辺りの人間関係やコミュニケーションスタイルには慣れきっていて,むしろ偏光フィルター付きのメガネで見るような特定の成分をシャットアウトしていたので特に気にならなかったわけです。叔母もそういうところに慣れきってしまっているのか,全然苦にならないようではありました。しかし,この一連の流れを初めて目の当たりにした妻はビビりました。人が話しているところに,それを遮って偉そうに説教をする。

幼少期から,私の母はそういう父の様子を見て「あれは人として終わっている。偉そうに口ばっかりで,全然行動が伴ってない。反面教師だね。」と言っていたこともあるし,あれは異常だ,父は(他の家庭と違って)クソだ,というふうに理解していました。

どうやらこれらは,我が家の固有の事象ではないらしい…

1泊の滞在を終え,あたりも暗くなった18時頃,妻と車で帰路につきました。帰りの車の中で妻と色々振り返ったところ,どうもこの激ヤバエピソードは我が家に限った話ではなく,ジェンダー論の界隈で散々議論されてきたことらしいとわかりました。

妻はフェミニストというわけでもありませんし,専門家でもありません。しかし,どうも生まれ育った家(母方の実家)と,父の実家の文化があまりにも違いすぎたこと,及び元来から学才に秀でていて古い価値観の環境の中では抑圧されていたことなどから,元来よりそういったことに違和感を持っていて,色々分析し,そういう文献を読み漁っていた人なのです。その妻曰く,父の叔母への説教は典型的な「マンスプレイニング」だ,父はゴリゴリの「アンコンシャス・バイアス」持ちだということを明らかにしてくれました。なんでもカタカナ語にすりゃいいってもんでもないだろ…と思っていましたが,なるほどそういう概念は欧米の文献で既に議論されていてその枠組みを持ってくる関係でどうしてもその方がスッキリ整理されるわけですね(私も昔“オルタナティブ・ツーリズム”の枠組みで修士論文を書いていたような気が…)。

私は,そういった概念が,まさかの身近にいた典型的な具体例を通じてスッと理解されて,なるほど妻が以前から言っていたフェミニズム議論の一片はそういうことかとわかり,嬉しいような気がしました。また同時に,こういう現存する一種の“クソ親父”はうち固有の生物種ではなく,普遍的に存在していて,かねてから分析されてきたのだということにも気付けて,なんとなく今後は自信を持って父と相対せるなという心持ちになりました。

もちろん,身近にそういう古生物がいたことについては恥ずかしく思ったし,第三者の妻に対しても無用な不快感を与えてしまったことに申し訳なく思いました。でも,第三者の視点を通じて,これまでの違和感が相対的に評価され正体が突き止められたことについては,たいそうスッキリした次第です。マジ感謝。

そういえば,個人を属性で語りたがる父

理解の枠組みができると,個別の事象が集合の内部に位置づけられ,さらなる理解につながります。そう,学問というのは具体と抽象の行き来で深められます。私の中でも,少しずつ個別の事象が相互に結びつき体系化され,深まってきました。

そういえば,父はよく「〇〇(属性)だから△△(特性)だ」みたいな論調で物事を語ります。以下,その具体例:

- 女は運転が下手だ。

- 関西人は自己主張が強い。

- 文系は論理的な会話ができない。

- IT関連の人は理詰めでカチカチ決まっていないと気が済まない。

- 海外は危険だから海外で仕事をするのはやめろ。

- 雪山(冬山)は危険だから行くな。

私は,昔からこうした論調が大嫌いでした。ディスライクというよりヘイトのレベル。だって,その属性にかかわらず,個人の能力の程度は様々でしょうよ。感情むき出しになりますが,「何を偉そうに,テメェに何がわかるんだ,この田舎の大将が」と思っていました。特に,高校で地理に目覚めてからは,常識とされる見方や前提を疑ってかかる,現実は多様であることを次々に学び,とても楽しかった,あるいは感動した記憶があります。

また話題が地理トピックに逸れてしまいますが,例えば高校時代に感動したのは扇状地。中学校の社会科では「扇状地は乏水性のため果樹園が立地」くらいのことを学びます。確かに,上流域の急峻な河川によって運搬される粗粒の土砂が,平坦面に出た途端に運搬力が低下して堆積することによって,隙間の多い(水捌けの良い)土砂が卓越する土地が出来上がります。扇央部において河川は伏流し,それが再度地表に出る(湧出する)ような扇端部では豊富な水量を利用した水田が立地することは,高校地理で典型例として学ぶでしょう。(例えば下記)

でも扇状地のストーリーにはその先があって,例えば背後の山が高すぎて雪解け水が年中豊富だったらどうか。黒部川扇状地は背後に聳える北アルプスが急峻であり,対馬海流(暖流)による湿潤な空気が西高東低の気圧配置にともなう北西風によって北アルプスにぶつかり,世界有数の降雪量をもたらします。これが流れ下るので,扇状地とはいえほとんど伏流せず,粗粒な堆積物が卓越する扇央部でも十分な表流水が確保でき,圧巻の水田卓越景観が広がるのです。(もちろん雪解け水は冷たいのでそのままでは稲作に不向きなので,さらに諸々の工夫がなされるわけですが,そこまでの話はここでは荷が重いので,田林(1974)に詳細を譲ろうと思います…)

そう,扇状地もその周囲の環境に応じて,多様なのです。「ああ,扇状地にも色々あるんだな。そしてそれらにはそれぞれに要因があって,地域の諸要因を総合的に俯瞰することで説明がつくんだな…」と感動した記憶があります。話が地理(しかも自然地理寄り)になっていますが,私にとって地理は,世界を知って諸々の多様性とそれらの因果関係を学ぶ絶好の機会でした。

さて,話を戻しましょう。父の”個人を属性で語りたがる”傾向について。これ,かつて森元首相が「女性は話が長いから云々」と発言して問題になりましたが,まさに共通の論調ですよね。私も当時は当該ニュースを見て,「ああ古生物が古生物みを発揮して散っていったな」くらいしか思っていませんでしたが(むしろ古生物に失礼),いま振り返ればまさに私の父と同じ意識から発せられた言葉なのだと思います。当人にその発言が問題であることが今ひとつ認識されていないという点も,まさに共通でしょう。もちろん,男性と女性では脳の働きの特性に(統計的にある程度有意な)差異があり,平均的なものを見ればそういうこともあるでしょう。ただ繰り返しになりますが,女性を主語にして「女は」と発言する人に個人尊重のマインドはありません。こういう人はどの属性を挙げても同じ問題を繰り返すだけで,どうせ多かれ少なかれ「男は世帯を持って一人前だ」とか「大卒だから安定した職に就け」とか言うのでしょう。家柄や出身地や肩書き云々で人の価値が決まる時代なのであれば,もちろん属性は価値を担保するので,属性で語ることに一理あるでしょう。でも今はそういう時代ではない。そういう時代ではないことに気づかないでよく今まで生きてこられましたね…ということについては全力で称賛したいと思います。生きた化石は,学術的に有用ですからね。

さらに思い出される,属性で語る父とその周辺の前近代エピソード

これらの延長で,また思い出されることがいくつか。前述では,父のやや偏見の入った発言を取り上げましたが,そういう成分を抜きにしてさらに広い視野で振り返ると,そういえば父は私をよく属性で褒めてきたことを思い出しました。

- 部活で部長をやっているから偉い

- 〇〇高校に入ったから偉い

- 現役で国立大学に入ったから優秀だ

- 日本全国津々浦々を旅して知見を広めているから偉い

もちろん,これらはあくまで褒めてくれていることなので,ヘイトは生じませんでした。高校2年で赤点をとった時も放置プレイだったし,出来が悪いと叱られるようなことはなかったので,のびのびやれたことについては感謝しています。ただ,中学の卓球部で部長をやっていた時も,部長を務めた事実とか県大会で成績を残した点以外についてはそれほど掘り下げられなかった(興味もなかったんだろう)ことに,違和感がありました。当時は違和感というほどのものでもなかった気がしますが,それでも母が卓球のプレースタイルとか部員それぞれの個性についてよく話を聞いてくれたのと比較してしまい,父は核心部分に触れてこないしわかってないな,と思っていたのも事実です。

現在私は予備校で教える仕事をしている関係で,“多様な生徒の伸ばし方”みたいなトピックに必然的に関心が生じ,日々ネット記事や書籍で学んでいます。そういう中で分かったこととして,生徒はやはり結果や属性を褒めるのではなく,その過程を褒めるとか,その過程を楽しんでいる姿を褒めるとかのほうが長期的に(学力に限らず)伸びていく,という点があります。そうか私は中高生時代にそこに違和感をおぼえていたのか,と納得しました。「〇〇高校に受かったから偉い」というのは「〇〇高校に落ちたら偉くない」と表裏一体であって,直接的に後者のような物言いはしないとしても,親のその感情は薄々伝わってしまうわけですよね。たまたま私は優秀だった(特に,自分のやりたいことを的確に見極めてそれを達成する点において優秀だった)ので,なんとか運よく30歳まで人生を歩んでこられましたが,もしどこかで踏み外していたら,父の論調に嫌気が差してグレていたかもしれませんね。(もとい,今も不良みたいなマインドで生きていますが…)

また,もう一つ思い出す印象的なイベントとして,父の小学校時代からの親友(ここでは“Kさん”と称しましょう)を交えて,3人で居酒屋で飲んだ帰り道の会話があります。今から4年くらい前の話。Kさんは典型的な昭和のオジサンで,本荘の地で60年くらい純粋培養されるとこうなるのかというくらいに古風な人です。その前提認識はある程度あったし,大学院の地域調査で古風な人々とは幾度となく出会ってきたので,耐性はあったつもりでした。

Kさんは,娘さん(私より年上)が前年に結婚したとかで,居酒屋で飲みながらその結婚に関するエピソードを色々おもしろおかしく私にしゃべってくれました。帰り道,寒い雪道を歩きながら,物寂しい雰囲気になったこともあり,ふと言ったのです。「娘も,そろそろ子どもさ作ってくれれば,嫁行った先の家でも立場ができるってもんだけどな,まだそれがねえから,俺としてもどうも気がかりでな〜」

私はタイムスリップの能力を手に入れたのかと思いました。酔っ払っていたとはいえ,今でもその衝撃を鮮明に覚えています。これはやばい。私はその後Kさんと別れて,父と2人の帰り道に半泣きでブチギレた記憶もあります。「こんな場所では生きていけないな,こりゃ無理だわ,そりゃ年間1万人のペースで人口が減っていく県だわ」と。父も(流石に30年以上東京で仕事をしてきたこともあり)その気持ちには一定程度の理解を示してくれて,流石に救われました。

大前提ですが,もちろん私も,秋田の人は皆が皆,そういう前近代的な人だと言いたいわけではありません。ここまでの文脈を踏まえればお分かりいただけると思うし,もし仮にそうだとすれば“ミイラ取りがミイラになる”状態ですので滑稽でしょう。ただ,少なくとも現代の秋田において相対的に権力や地位のある者は,その状態に違和感を持たずに生きているでしょうし,そうでない者は生きづらい社会であることは間違い無いでしょう。

帰ってきてから,タイムリーな記事を見つけた

そういうわけで,諸々振り返りながら,千葉県内の私自身の実家と,妻の実家にも帰り,状況及び問題点を整理してスッキリしていたところに,まさにエビデンスとなるような記事を目の当たりにしました。父の故郷ということもあって,数年前からLINEの秋田魁新報(秋田のローカル紙)の配信登録をしているのですが,そこで紹介されたのが以下。

(上記リンク先は有料会員限定っぽいので,読めない方は,下記ならいけるかも)

いやほんとそれ。それですよ。不寛容さ。妻と2日間過ごすだけでも,ひしひしと伝わってくる。

そば屋やスーパーを訪れると,もちろん楽しそうに和気藹々と子ども連れの若年夫婦が歩いているのを見かけます。生きやすい若年女性もいるでしょう。ただそれは,既存のモノサシで測った場合の,いわゆる“勝ち組”に分類されるような女性たちです。既存のレールに沿って歩いていき,結婚し,子どもを作ることになんの違和感も問題意識も持たない人は,それで幸せでしょうから,あたたかく見守ってあげたいです。ただ,そういう人々が周囲のそうでない人々にそのモノサシを押し付けることは,望まれません。秋田の教育現場に立ち会ったこともないし,井戸端会議に参加したこともないので,あくまで断片的な経験でしかありませんが,どうもそういう風潮が根強いのかもしれない,それが,上記記事から推察されますね。

最後にふりかえる。確かに父と話していても楽しくないのだ

終盤,かなり大きな話になりました。あくまで父の実家がある程度のつながりしかない,一種の部外者である私が言うことなので,大いに的外れかもしれません。ただ,少なくとも千葉(東京通勤圏のニュータウン)で生まれ育った私としては,違和感のある話だったし,それに根拠のある話だったので,書き留めておきたいと思った次第でした(気づけば1万字超…)。

最後に,小さなスケールの,単純な私の気持ちの話。父と話していても,シンプルに楽しくないのです。違和感とか以前に,楽しくない。

親戚とか親子での会話なんて,元来,大して面白いものでもないと思います。そもそも面白くするために話すわけでもないし,自分が楽しむためのものでもない。もし目的があるとするのなら,それはただ助け合いとか支え合いの関係性を築くことにほかならないでしょう。でも,妻の実家に行っておばさま方の話を聞いているほうが100倍楽しかった。これは一体なんなんだ?と分析していますが,いまだに核心に迫ることはできません。会話のテンポ感とか,掘り下げ方とか,オチの付け方とか…そういう細部が気になってきますが,本質はなんなんだろう。

一つの考察として挙げられるのは,父のコミュニケーションは,結局,日本の男性優位社会で無意識的に形成されてきたものなのだろう,ということです。意思の疎通は仕事上がりの夜の居酒屋でなされるし,もしかすると重要な意思決定も喫煙室で行われてきたのかもしれません。(ここ17年くらい?は父もタバコを吸っていないのでわかりませんが,私が小学生の頃はよくマイルドセブンを吸っていました)

そういう中で,父は,父なりの正しさとか正義を,身につけてきてしまったのだろうな,と思います。女は〇〇だとか,関西人は〇〇だとか。大して異文化を理解しようともしないで,一括りにして他所に追いやる。幼稚だと思いますが,そうやって自分の能力の低さを補い合ってきたのだろうと,思います。そういう時代だし,それで発展を遂げた日本社会なのだから,まあ時代の狭間に取り残されて,仕方ないなとかかわいそうだとか思う気持ちもあります。ただ,個人を個人として見なすことだけは,徹底的に理解してほしい限りです。今度はいつ話すことになるかな…その際に,また記事にまとめようと思います。

年賀状,誰も得しない問題

年の瀬です。テレビCMもクリスマスのチキンから日光山輪王寺に変わってきました。「福〜よ来い来い福よ来い〜(ポン)」のメロディで「ッシャきたきた〜!」とテンションが上がってくる関東の民です。

そうやってテレビを見ていると,これも毎年恒例,年賀状のCMが流れてきます。今年は窓枠を郵便番号欄に準えたおしゃれなCM。私も大学院の修士課程くらいまでは毎年年賀状を書いていたし,なんならどんなデザインにするか考えたり実際にパワポで作ったりするのが楽しかった記憶があります。

動機は不純だったが,年賀状好きだった私

私は元来ガジェッターなので,年に一度のプリンター大量使用イベントという点においても大好きなイベントでした。小学生の頃は年賀状1枚に1440×720dpiで2分30秒とかのクソ遅プリンタ(図1)だったのが,中学生になると解像度2倍・時間半分みたいに進化していく様を目の当たりにした世代である,というのも年賀状好きの所以かもしれません。(それと比べて今は解像度とか印刷時間はもう頭打ちで,スマホと繋がろうがタッチパネル操作ができようが全然ワクワクしません…)

母方の叔母さんのお下がりとしてもらった代物。これでわざわざ写真屋に注文しなくてもデジカメ(これも当時最新鋭)の写真をPCに取り込んで年賀状を自作できるやん!と感動していた。6色インクで写真がキレイだけど今ではビックリするくらい遅い。ノズル少なすぎ。

出典 https://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/pr9712/printer.htm

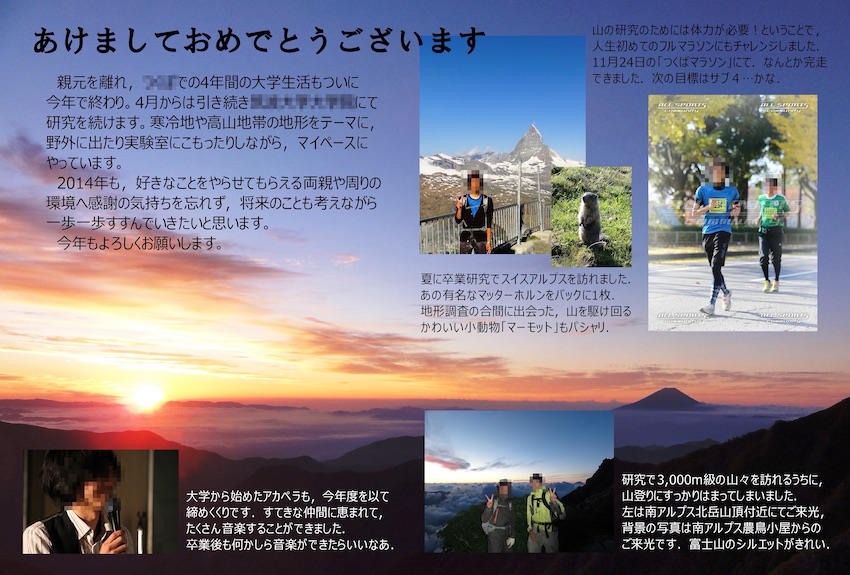

大学以降は,プリンタいじりが楽しいというより,一人暮らしをし始めて会わなくなった(会う頻度が減った)人も増えたので,その1年を振り返り新しい報告をしたい,というモチベーションが強くなり,年賀状を作るようになりました。大学3年では初めての海外(実習のため)に行ったこと,4年では登山を楽しむようになったこと…毎年いわば自慢をするために作っていました(図2)。これまでお世話になった年長者(中学校や高校の担任など)にも報告を兼ねて送っていたので,そういう教え子の成長を見てたいそう喜ばれたことと思います。

ただの自慢ばかりでうざい。めちゃくちゃうざい。こういう年賀状が届いても大半の人は喜ばない。でも当時は新しい経験の連続で楽しかったし,年賀状を作ることでその1年を振り返ることができて自己満足していた気がする。いや冷静に考えて大学4年の冬は年賀状を書かずに卒論を書けよふざけんな。

しかし,大学院の博士課程から次第に報告したいことがなくなってきました。研究の進捗があったからとかいうわけではなく,単純に大学院生の生活が苦しく辛くなってしまったのです。そこから年賀状は1枚も書かず,かれこれ5年くらい経ちました。

その5年の間に,私の身の回りの状況もガラッと変わりましたが,同時に社会情勢もガラッと変わりました。新型コロナウイルスの蔓延です。世の中のさまざまな物事は非接触・非対面へとシフトされ,それまで当たり前だったことが当たり前ではなくなりました。そうして,年賀状を送ることも当たり前ではなくなりました。

いや,正確にいうと年賀状が当たり前のコミュニティも世の中には多数存在すると思われます。でも,その割合が減少した。そうなってきてはじめて,私も「年賀状って本当に送る必要あんのか?」と考えるようになりました。

年賀状,誰も得しない問題

今年の冬は,昨年よりも感染状況が落ち着いている(とはいえもちろん先行き不透明だが…)ため,それほどでもないが,昨年は年賀状についてこんな論調をよく目にしました。

「会えないからこそ,年賀状で伝え合おう」

そもそもなんで会えないかというと,新型コロナウイルスの拡散・伝播を防ぐためでした。ウイルスの拡散を防ぐために,人は出歩くことを控え,触れるものは逐一除菌をしてきました。世間のタスクもペーパーレス化が図られ,わざわざ自宅外の現場にある紙を手渡ししたり押印したりのために人が動くことを極力削減するように(リモートワーク推進の流れに)なっていました。それなのに,年賀状はいいの?

もちろん,そういった物質的なやりとりをゼロにすることはできないのは承知しています。でも,年賀状はその中で優先されるべきことだったのだろうか…と,改めて考えてしまいました。年末年始で多くの人々が休暇のなか,毎日のように仕分けと配達を担ってくれている方々も,もちろん収入源としての一定の価値があるのは承知の上ですが,わざわざその時期にその仕事でなくてもいいはずでは?と思うわけです。おまけに昨年は郵便局内での職員の感染から営業休止の事例もあっただけに,そんなに過酷でリスクのある環境においてやるべきだったことなのだろうか…と思ってしまいます。労働力不足の世の中,元日から年賀状を配達する労働力よりも,もっと重要なものがあるはずです。

年賀状を送る側ももらう側も,結局親しい間柄ほど年賀状なくてもいいよねの流れになりやすいし,相対的に毎年残っていくのは形式ばった誰も読まない年賀状なのです。誰も読まない年賀状に,取引先だからとか得意先だからといって,何百通何千通と金をかけるのです。

こうなってくると,じゃあ年賀状があって嬉しいのはどこのどいつなんだ…?必死に考えてみました。

- 既得権益層(郵政族とか?)

- 年賀状を書くor作ることに生きがいを感じている人(大学4年の私)

- 年賀状でしかやりとりができないローテク人間からのannual reportを見るのが好きな人

- 年末年始の郵便業務で食い繋いでいる人,とにかくお金が欲しい学生

- 新型コロナウイルス

このうち,2や3の方々については,私は一切否定するつもりはありません。好きなものはどんどんやったらいいし,実際にそういう人から届く年賀状は見て読んで楽しいものです。趣味の領域に目的や効率を求めるのはお門違いといったところでしょう。誰も得しない問題と銘打って述べてきましたが,nobodyではなくsomebodyでよさそうです。

問題は1や4の方々です(5は半分冗談なのでスルー)。結局,安い短期労働力でもって年賀状の“文化”を守り,上でチューチュー利益を吸い取っている既得権益層が得をしている。政治や経済のプロではないので,実際のお金の流れがどのようになっているのか詳しくありませんが,本来は儲からない(儲けを目的とすべきでない)事業なのに大物使ってCMやってるとかいうものは大体そうですよね(雑)。

大事なのは,前例があるからと押し付けないこと。やりたくないことはやらないこと。そういう意識で生きていけば,おそらく本当に無駄な年賀状は淘汰されて,やりたい人がやっている年賀状が必要なスケールで残っていくのではないかと思います。年賀状に限らず,そういう時代ですよね。年の瀬に思っていたことをとりとめなく書きました。

それでは,また来年…

「〇〇しちゃダメ」が,いつの間にか「そろそろ〇〇しなさい」に変わっていることって多いよね

こちらのブログ,ウルトラ久しぶりの更新になります。昨年末から一度もいじってなかったことに驚愕していますが,まあそんなもんだろうな…という毎日でした。

予備校は,昨年度の休校期間や在宅学習期間を経て,自律的に学習を進められなかった生徒が押しかけていて,案の定昨年末から忙しく,はたして日本の教育は本当にこんなんでいいのか?と完全に不安になる次第です。教育のセーフティーネット薄すぎ,網目荒すぎでは?

とはいえ,自分で学習を進められるようになってさえいれば,現代においては教育コンテンツが充実(むしろ飽和?)しているので,それはそれで問題なさそうです。映像授業コンテンツの好き嫌いはさておいて,実際,教科書や参考書を読んでもキモがわからん…という内容に関しては,映像授業は強力な味方になります。(私も,つい最近,ちょいと仕事の守備範囲を広げたのですが,その際に色々な視点が欲しいと思って映像授業コンテンツ(@YouTube)を見てました)。もちろん,YouTubeのコンテンツは玉石混交なので,見る側・使う側にある程度のリテラシーがないと危険,というのもありますが,とはいえ“存在する”ことはありがたいことです。

そういう,自分で物事を考えられる,自分で工夫して既存のものを使いこなせる,みたいな人が結局得をする時代になってきているわけですが,それは相対的に,自分で物事を考えられない,自分で工夫できない人々の増加を意味しているのでは?と思ったのです。それってなぜだろうな,と考えたときに,タイトルのような理不尽が卓越しているからなのかも,とか思ったのです。

考えてみると,世の中には,そういう理不尽が溢れています。

- 小学生の頃は「あれもこれも手につけて遊んでダメでしょ!勉強に集中しなさい!おやつ抜きだよ!!」と言われるのに,大学とか社会人になると「勉強ばっかりで頭でっかちになってないで外でコミュニケーション取りなさい」と言われる

- 中高生の時は校則で「男女が付き合っちゃダメ」と縛られるのに,20代後半〜30代になると「そろそろいい人見つけなさい」と言われる

- 「言われた通りにしなさい」が,いつの間にか「自分で考えて行動しなさい」に…

もちろん,こういう理不尽は,いわゆる社会のテンプレートであって,それが暗黙の了解になっているフシがあります。そしてそれは,そのテンプレートに従って生きていれば食いっぱぐれないとか,通過儀礼をこなすことで成長や発展が待っているという前提のうえに成り立っていたものなのだと思います。コロナ禍の日本において顕在化した,元来より横たわっている同調圧力も,そういうのと関係が深いでしょう。

そして,そういうテンプレートが,今まで特に取り沙汰されることなく継承されてきたのかを考えると,いわゆる地縁とかのコミュニティが強力で,世代間の紐帯が機能していたから,というのがあるのかなと思います。ありがちな話ですが,私も幼少期は,例えば友達の家に遊びに行くと,友達には兄弟や姉妹がいて,そういう中で一緒にゲームをしたりする中で,温度感がわかってくる。中学生になるとこういう感じなんだな,高校生になったらこういうゲームってしないんだな(してたら恥ずかしいことだな),とか。それでなんとなく像を描くことができて,特に問題意識も持たずに当たり前のこととして受け入れてしまう。私の育ったのはニュータウンですが,ニュータウンですらそれですから,おそらく古くからある集落はもっと強いものがある(あった)のではないかとか,思います。

でも今は,周知の通り少子化が加速しているし,世代間のコミュニケーションってどんどん希薄なものになっています。身近な年長者は親しかいないとか,そういう環境に育つ子も少なくないのではないかと思われます。それでいて,ネットからは“イケてる若者”(≒年長者)の情報が,TikTokとかインスタライブとかの映像で,10年前よりもリアルなものとして入ってくる。テンプレートに従うメリットも少ないし,多様性の尊重が根底にある現代では,そりゃあれもこれも理不尽に感じられるようになってきます。

理不尽を理不尽のままに押し付ける頭の悪い大人はさっさと消えてほしい人なので,私としては,理不尽をうまく解消できるといいなと思うし,そもそも理不尽を理不尽たらしめるのも年長者が「あれしなさい,こうしなさい」と子どもを縛っているからなので,やっぱり自分で考える習慣を大事にしたらいいんじゃないかなとか,親子でも互いに一人の人間として対等にコミュニケーションが取れればフツーに乗り越えられるんじゃないかなとか,思います。

取り留めのない記事になりましたが,最近のネットを見ていて,思うことでした。

2020年の生き方を振り返って

さて,本ブログも,大して記事もないうちに振り返り系の記事を書く時分となってしまった。今年は(おそらく全世界の皆さんにとって色々あった年だと思われるが)私にとっても大いに色々あったもので,何となく生き方を考えるうえでも,今年を振り返りたい気持ちなのである。

結局,私は,よく適応できたと思う

これに尽きる。2月以降,それまで当たり前だったことが次々に崩れ去って,新たな“常識”が形成された。この変化にともなって,苦しむ人も多く存在し,それらの人の苦労への理解なしには生きていけない(ディスコミュニケーションが生じうる)世の中となってしまった。広い世界を見渡すと,苦しいことばかりな気がしてくるが,まずは私の視野と手が届く範囲の職責をまっとうし,かつ行動範囲が狭まったとしても大いに楽しく生きたいと思い,その一心でこれまで過ごしてきた。そうすると,実際少し生やすくなってきた気がする。

世の中全体としても,無駄なものが淘汰されて,必要なものをしっかりと自分で選べるようになった。例えば,会社で仕事しない窓際族とか,ストレスを生む無駄な会食や帰省,さらには現金決済など,多岐にわたる分野において,多様な選択肢の積極的(時折消極的)肯定が得られた。

何かと自粛が望まれる世の中ではあるが,一通りの人間関係を構築してきた人間にとってはそれで十分なのだ。私自身も2020年の初めに結婚してしまったし,その中で夫婦であれこれ影響し合って生きていけるから,今のところ何も不満に思うことはない。

緊急事態宣言下の仕事のスタイルも,悪くなかった

予備校での仕事も,昨年から大きく変わった。特に4月前半は一斉休校となり仕事がガラ空きになったのも焦った。4月下旬から5月いっぱいは,(流石に授業料をもらっておいて何もやらないわけにはいかないという判断から?)完全オンライン指導となった。朝から晩まで,ずっと手元のデジタルデバイスと顔を合わせながらの授業で,隣の先生とずっと「おうちでやりたいですね〜」「もう校舎のWiFiとか使ってネトフリとか見ちゃいますか」とか言いながらやってたのも,案外楽しかった。その講師が実際にネトフリ見たかは知らないが,私はその傍でずっとradikoでbayFMを聴いていた。「あの時期をよく乗り切りましたよね」と共感する限り。

その後,対面授業も再開されたが,教室のアクリルボードは残り,全員マスク着用で,景色はすっかり変わってしまった。また,講師によってはオンライン対応をする者もおり,業務形態も多様化した。それでも,やはりやる気のある生徒と対話をするのは(対面でもオンラインでも)楽しく,ああやっぱりいい仕事だな,と再認識した。

結婚生活ももうすぐ丸一年

不思議なのだが,(前記事でも述べたが)やはり結婚したのは想定外だった。妻も同様のことを言っている。「結婚はしたくてするもんじゃない。結果的にしちゃうものだ」みたいな達観を互いに繰り広げている。割と本質だと思う。

結婚の2ヶ月ほど前から同居しており,同居スタートからは既に丸一年が経過した。快適性を求めて50型の有機ELテレビを買ったり,ソファを買ったり,それを工夫してセッティングしたり…と,比較的この一年はワクワクの連続だった気がする。私はほとんど在宅ワーク期間というものがなかったが,妻は半年くらい在宅ワークをしていた。その中でも比較的飽きずに生活できていた気がする。

1年経ったらマンネリ化してくるかな,とか思っていたが,取り越し苦労もいいところであった。来年もどんなことが起こるか,楽しみな限りである。

…とはいえ,来年は,せっかく立ち上げた趣味地理のブログを充実させていきたい。それがまず一つの目標である。それでは,良いお年を。

院生やめたら結婚できた話

※個人の感想です。

はじめに断っておきますが,これは因果関係「院生をやめたから結婚できた」ではないし,十分条件「院生をやめる⇒(ならば)結婚できる」でもありません。ただ,そうなったケーススタディです。ただのケーススタディではありますが,現代の高等教育機関に在籍する方々のマイノリティの一例として,どこかでそういう方がいるのではないかと思って,発信する次第です…。

世間(私の知るところ)では,『研究者の結婚』が話題になっていますが,本記事はそれに水を刺すようなつもりは毛頭ありません。(そのうち読みたいと思っています)。今回は,あくまで,私の経験を振り返るだけ。読むのは時間の損かも。

———

人生というのはどうなるかわからないもので,3年前は底辺的生活を送っていたが,いつの間にか結婚していた私。

“大学院は出会いがない”という話題

大学院と一口にいっても,その性格はさまざまだ。だから一概に“大学院は〇〇だ!”と言い切ることはできないし,無益なことである。例えば男女比という指標一つとっても,学問分野により異なり,総じて(総数に占める女性数の比率は)文高理低だろうし,同じ学問分野でも国立と私立ではまた違うかもしれないし,地域によっても差異があるかもしれない。

私が在籍していたのは,国立大で,偏差値帯の割に研究資金が多く割り当てられる大学の,地球科学の専攻だった。学部組織は理系で,学位も理学。前身の大学の頃から脈々と地理学教室の伝統(?)が受け継がれてきたようで,その頃から続く保守的な色彩もあった(地理学はフィールドワーク第一主義だ!とにかく足で稼げ!的な)。地理学(特に人文地理学寄り)の分野・ゼミにいたため,なんというか“ダイバーシティのすごいコミュニティ”だった。ダイバーシティがすごいというのは,以下の3点だ。

① 理系も文系も在籍

学部あがりのガッツリ理系もいるが,他大学から入ってきた文学部地理学科とか社会学科あがりのド文系もいて,学部時代の基礎部分の話題が噛み合わないレベルだった。前者の典型は,数値データを集めることが研究だと思っているフシがあって,定性データの重要性についていまいちピンときていなかったり,定量データを弄ることができる(数学ができるorデジタルデバイスに強い…)というだけで,それができない層に対して一種の優越感を抱いていたりする,鼻持ちならない連中(言い過ぎ)。後者の典型は,逆に“論”が重要で,データを集めてばかりで論のない前者の論文や研究に対して批判的な姿勢。ちなみに私は前者だったので,(特に大学院の前半は)例に違わず鼻持ちならない奴だった。

② 留学生が多い

海外(特に中国)の大学とコネがあるらしく,日本のサブカルが好きだからという理由でフワッと院進してきた連中と,国費留学生としてマジな実力を有して鳴り物入りで来た連中が7:3くらいの比で混在する感じ。前者は言語の壁もあるし,そもそも学部レベルでGeographyをやっていないことも多いから,これまた話が通じなくて困る。そうなってくるとなぜここに進学してきたのかがまず謎だし,組織としても教員はなぜ彼らを合格させたのかが謎だったりする(白目)。地理学の分野全体では日本人よりも留学生の方が多く,日本人だけだと定イ…ここで察しがつく。

③ 年齢層が厚い

もちろんストレートで上がってきた連中が多いが,浪人や留年,留学,休学などで同期に4コ上の人がざらにいたりする。また,たまに社会人大学院生もいて,彼らとの交流の中でいかにストレートで上がってきた自分が井の中の蛙であるかに気づかされる。(でもこれまた中には自らが井の中の蛙であることを顧みずに社会人院生を自らのコミュニティのローカルルールで染めようとするような“ムラ社会の長”のようなやつも一部にいて,頭がわるい)

こういうコミュニティに5年間いた。学部時代からの延長として考えれば,それ以上いたことになる。ダイバーシティがすごいので,そうすると本来の話題に戻るが,“出会いがない”わけではなかった。

もちろん,都内の有名私立大とかに行けば,その100倍くらい出会いがあるんだろうが,それでも工学部(とくに物理系)の研究室とかと比べたら圧倒的に出会いがあった。そして,弊分野ではグループ調査・研究があったりもするので,必然的に“吊橋効果”とかで接近する連中もいた。私自身も一瞬その渦中にいたりしたこともあった。近頃話題の「どしたん,話聞くよ?」系の先輩もいて,メンヘラ女子数人を次々に手中に納めていた(オフレコ)。

だから,少なくとも“大学院で出会いがないから結婚できない”わけではなかった。私の環境はむしろ,その点においては恵まれていた。

思えば矛盾していた大学院での生活

大学院には,いろいろな動機で“入院”している学生がいる。幼少期から当該学問分野の研究者になりたいと思いながら,その手段(通過点)として在籍する者もいるし,就活や公務員試験に落ちた際の保険として在籍する者もいるし,学部時代にその学問の面白さに魅せられて(あまり後先を考えずに)研究したいと思ってそのまま進学してしまう者もいる。工学系でメーカーやIT関連企業に就職する者が多い専攻では,少なくとも大学院の修士課程までは進むのがある程度の前提になっていたりするが,私のいた専攻では(半分文系みたいなところもあり)大学院進学は必須ではなかった。むしろ,「学部卒(学士)で就職する方が結局優秀だよね〜」みたいな風潮はあった。(あくまで10年ほど前の話ではあるが…)

私は,そういう中でも,「研究したい」という動機が主だった。いかにも真っ当で,純朴な青年である(自分で言うな)。研究をしていくうえで,どこかしらのアカデミック・ポストをゲットできればいいな…くらいに思っていた。ポストは減っているし,あっても任期付きだし,全体として厳しい状況にあるのは予々聞いていたのだが,幸い業界(学問分野)としては比較的ポストが多い方で,先輩方もコツコツ業績を重ねた人はそれほど苦労なく就職できていたので,私もまあそれなりにやれば行けるだろうな,と思っていた。(実際,そのように教授にも唆されていた)

しかし,研究したいとか言っていたが,(今になって振り返るとわかるがそれは)研究したいのではなく“フィールドワークをしたい”だけだった。実際私の大学(学科や専攻)には,そういう連中は多くて,他の学部の連中からは「“旅行学科”だもんな〜いいよな〜夏休みは旅行でレポート書いて単位もらえるんでしょ?」という決まり文句があった。こちとら真面目にやっているのでそこそこ心外ではあるのだが,そういう彼らは確かに日夜実験室に籠もって実習や研究をしているので,「まあ確かにそれよりは圧倒的に楽だわ,というか逆によくそんな毎日籠もっていられるよな…信じられないわ」とか思いながら,納得していた。地理学系・地球科学系の学科においては“あるある”と思われるが,確かに野外実習フィールドワーク好きが高じた先輩や同期の中には,移動そのものが大好きで関東平野をナナメに縦断しながら毎日片道100kmを通学してその途中でアルバイトしたり地域調査したりというのもいたし,あるいは地理系のマニアックな知識が強くてフィールドワークする度に郷土資料を漁ってwikipediaにアップするというルーティンをこなすwiki師もいた。私もそういう部類で,学部時代のサークル(アカペラ)のライブが地方であるとなれば,それにかこつけてみんなで車で600km飛ばそうぜみたいなことをしていたし,長期休暇の度に青春18きっぷで日本国内をめぐっていた。でも,良くも悪くも,結局それが全てだったのだと思った。別に研究で何かを明らかにしたいというような高尚(?)な意識はほとんどなく,ただただ定期的に日常空間を離れて活動したいだけだったのだ。しかし,進学当時は,そんな事実に全く気づいていなかった。自らを客観視できていない,一種のイタい若者だったに違いない。ただ,イタい若者だったから,学部時代から4年間付き合った彼女と別れた。別に結婚を意識していたわけではないけど,その点においては結婚から一気に遠ざかった。

それでも,修士課程の2年間は充実していた。研究室の教授や准教授のサポートで国内外各地のフィールドを訪れることができたし,そういう経験は今でも仕事や将来の生き方を考えるうえでの原点となっている。しかも,修士課程というとまだ自分の研究の方向性にある程度の幅(可能性)が残されていて,ゼミや実習を通じて興味関心を集約させていく。いわば自由度が高い。無論,博士課程の方がより自らの研究者人生のスタートになるようなよりオリジナリティの高い研究をするため,そういう意味での自由度はさらに高いのだが,なんというか「修士の方が自分の研究に掛かっているものが軽いというか少ない,だから気持ちがラク」みたいなところがあった。学問分野によってもそこはまたいろいろありそうだが,私のところはそんな雰囲気があった。「修論だし,まずは好きな切り口からやってみていいんじゃない?」みたいな感じ。同期も多く,学部時代から馴染みの顔が一緒に研究しているすがたに励まされながら,あっというまの2年間だった。大変だったけど,楽しかったという思いが強く,このまま博士の3(+α)年間も順調にいけそうだ,みたいな感覚があった。

博士課程での違和感の表面化

しかし,いざ博士課程に突入してみると,状況は違った。当たり前だが,まず同期の多くが卒業・就職したことは,私にとってそれなりに大きな影響があった。親身になってくれる先輩・後輩も多く,それには救われたが,しかしそこは博士課程院生なので,やはりある程度殺伐としていて,常にお互いに業績を気にしているような感覚だった。〇〇さんはDC1通ったんだね,とか,△△さんは査読論文まだ書いてないのやばいよね,とか。互いに互いを探り合いながらマウント取り合うような感覚もあってそれが嫌だった。実際,そういうのはどんな組織でも付きものだと思うし,そういう中で大人になっていくものだと思うので,まあその程度で甘えてんじゃねえぞバーカというご指摘はもっともであるし,私自身もそう思う。実際,研究者として生きていくとすれば,博士をとる大学でのコミュニティはその後の研究者人生の大半を決定づけると言っても過言ではない。研究の方法論や問題意識が類似しているコミュニティ(≒学閥)のなかでポストが分配される傾向があるので,そのコミュニティのなかでうまく立ち回ることが必要だ。私のところは半分文系の性格があって,地方大学では半ば属人的な人事となることも少なくなかった。そりゃそうだ,下手すると数十年ともに研究・教育活動をする仲間を採用するわけだし,地方大学では同じ分野に2人や3人くらいしかいないのもざらだから,業績だけでは決められない(という話を助教から聞いたこともあった)のも肯ける。人間関係大事。

とはいえ,やはりある程度閉鎖的なコミュニティだと,当然その仲間どうしでの公私の線引きが曖昧になってくる。お給料が(ほとんど)発生せず,それに伴って(?)コンプライアンス意識も薄い(?)大学院というコミュニティだと,結構無意識にズケズケとプライベートなことを聞いてくるような飲み会が多くなる。それきっかけで打ち解けることができるようなシャイボーイやシャイガールが多いので,ぱっと見あまり問題ないし(むしろgood),自分に勢いのあった修士の頃は全然いけたのだが,博士になるとそれがだんだん嫌になってくるのだ。古風な終身雇用制度下にある大企業組織のようで,彼女の話も根掘り葉掘り,趣味の話も根掘り葉掘り…という感じで先輩がかましてくると,段々辟易としてくるのだ。“THE☆体育会系のノリ”みたいな感じがキツかった。(余談だが,精神衛生上,大学院の外で何らかの所属コミュニティがあることは,少なくとも現代の大学院生にとってマストだと思う)。勢いのある奴は,その勢いに乗って出世していくんだろうな,と思えば世の縮図で納得がいった。しかし私には勢いがなかった。

また,業績のための研究や,業績のための学会発表というのも,私にとってはかなり精神を削られた。私自身も業績のために研究をしているわけではないはずだったが,次第に周囲がそういう目の色になってきて,私の目は曇った。もちろん,“業績稼ぎ”というのは,それはそれで一種のゲーム感覚があって悪くなかった。自分のWebページに業績が次第に増えていく感覚は,いわばポケモンのジムバッジを一つずつ集めてストーリーを進めていく時のそれに似ていた。しかし,結局そういうモチベーションで行くような調査や学会は,大抵間に合わせのものになってしまい無益だった。学会ならせっかく議論をふっかけてくれた年長者の懇意を蔑ろにしてしまうし,調査ならば(わざわざ時間や労力を割いてくれた)協力先に対して真に失礼だった。私自身も,その空虚なイベントにだんだんと嫌気が差していた。でも,とりあえずどこかに出かけないよりは出かけたい(出かけて非日常の刺激を得たい)人間だったし,「行動しない後悔よりも行動する後悔」を標榜に掲げる活動系クソ人間だったので,そういう機会があればとりあえず行きたい,というようなことを繰り返していた。研究者というのは,当該学問に対してなんらかの小さな貢献(研究,後進育成,普及啓蒙…)を真摯に積み重ねていく存在で,その貢献の(間接的な)対価として給料をもらい生活していく,というサイクルを回せる存在だと(今は)思っているが,そのころの私は,そもそも学問に対してなんの貢献もできないただの有機物になっていた。ただただ,そういう客観的事実に一切気づけないくらい,精神が耗弱していたのだと思われる。

それに追い討ちをかけたのが,年2回の後輩を引き連れた調査実習だった。データだけ集めて,論のない論文を書くというつまらなさ。でもそれらは業績となり,(集大成のような論文も大切だが)就職後に学生を引き連れてフィールドワークができる(かつそれを調査報告書にまとめることができる)能力を示すものになるから,やっといた方がいいという風潮。でも,自らも研究の方向性に日々苦悩するなかで,後輩も引き連れて露頭に迷わせるわけにもいかず,個々の能力を発揮させながら良好なチームワークを発揮させないといけない…。あれ,自分はなんのために今なにをやってるんだっけ。気づかぬうちに,大学に行こうとすると咳が止まらなくなり吐くレベルに達して結局外出できずに1日を終えるような状況になっていた。熱心な後輩の期待(?)に応えたいという気持ちがむしろ自分の首を締めていたっぽい。

“家庭教師”としての自分に支えられ…

正確に言うと,D2の冬(年末)くらいから次第に大学に行けなくなり,年明けになるともう研究室の人と顔を合わせるのも無理になってしまった。会うと「大丈夫?」と気遣いから声をかけてくれるわけだが,もうそれが無理だった。状況的には,ヒキニートの出来上がりである。(厳密には,それでも自分のできる範囲で家庭教師を続けていて生活費一切を自分で支払えていたのでニートではないようだが,精神的には本業の大学院での研究活動がストップしている点でニートだという状況が自分を責めていた)。

D3になってからも,PCのメールフォルダすら開けない(開くと何かの催促がきているだろうという恐れとそこからの逃避)状況が続いた。咳がひどかったので何度か通院した。基本的に大学には近づけないメンタルだったが,幸いD2の夏に大学から離れた場所に引っ越していたのでそこは一種の安心材料だった。今思えば,既にその時点で大学をやめたいサインが出ていたのかもしれない。もちろん,B3(学部3年)から5年以上住み続けた大学まで自転車で3分のアパートが手狭で不便になったのもあるが,潜在的にこの閉鎖的なコミュニティから少し距離をおきたい欲求が引越しとして具現化したのだろう。

研究関連は一切手がつなかったし,実際考えると心拍数が上がり咳が出てしまい,自律神経がおかしくなっていたのだと思う。ただ,そういうなかでも,長年やっていた家庭教師の仕事が自分に居場所をくれるような気がして,それだけは続けられた。その頃は,引き受けられる仕事は少しでも引き受けたいと思い,複数の家庭教師派遣会社に登録した。現在ではシェアが伸びつつあるオンライン家庭教師の仕事もその頃に始めたし,訪問型家庭教師でも片道50kmの車移動も厭わず引き受けた。「16:00〜17:30で小学5年生,18:00〜20:00で中学3年生,21:00〜22:30で高校2年生」みたいなトリプルヘッダーもやっていた。車での移動は寝不足状態だと危険で,何度か事故りそうなレベルで眠かったこともあったが,少なくとも研究を離れてそういう仕事なら多分続けられるだろうなという感覚があった。

そういう流れもあって,ふとした思い付きから,とある予備校の採用試験も受けた。ダメ元でいろいろな教科の筆記試験を受けた。いつも家庭教師では数学や英語を教えていて,たまに物理や化学をやっているレベルだったので,それら4教科と,加えて地理も受けた。筆記試験では久しぶりに高校地理の問題に触れ,新鮮な気持ちだった。(が,一切予習していなかったので結果はまずダメだろうなと思っていた)。しかし,結果は,化学で採用だった。実際,受験化学なんてn年ぶり(nは十分に大きな値)だったので,いやマズイだろうと思ったが普通に採用だった。

これは自信につながった。仕事が入るかわからないが,もしかすると生きていけるかもしれない,と直感した。

予備校は個別指導もあるところだったので,まずは個別指導から少しずつ仕事が入ってきた。家庭教師での経験がここで役に立って,評価が上がり,仕事が増えた。大学にはいけていない状況が続いていたが,予備校で仕事をしている間はそれを忘れることができた。大学院生という研究をしなければいけないという立場からの逃避ができ,かつ生徒たちにわずかばかりでも必要とされるという点で,一種の麻薬のような(?)感覚だった。予備校講師として生きていけるかは不透明だった(仕事量がまだ少なかった)ので,予備校講師はあくまで仮の姿という感じだった。でももう研究の道にすっかり戻るというのも無理だろうと感づいていたので,後期は休学の手続きをとった。教授は親身に(そういう休学関連の)情報提供や提案をしてくれたし,基本的に個人を尊重してくれる人だったので,そこは死ぬほど救われた。

休学を選択したことは,(社会的立場や先行き不安は変わらないものの)自分にとってプラスの変化をもたらした。ずっと続けている家庭教師や予備校の仕事を続けてもいいのだ,なにも後ろめたく感じる必要はないのだ,という見えない後ろ盾を得た感じだった。思えば学部4年の卒論の頃から,研究室やサークルに「すみません,(生活費を稼ぐための)アルバイトがあるので…」と絶えず言い訳をしていた。実際のところ生活費を稼がないと大学通えないし,何なら研究(フィールドワーク)もできないので,アルバイトしないといけないのは事実だったが,それが習慣化していて実態とかけ離れていたことに,その時気づいた。ずっと,“アルバイトしないといけない”というより,“アルバイトしたい(けどそんな不純な自分でごめんなさい)”という気持ちだったのだ。でも「塾講師や家庭教師で今後もずっと生きていくわけではないし,何ならそういうふうにして大学を中退して“闇落ち”していくような人生は嫌だし…」という一種のプライドが邪魔をしていて,言い訳の形になっていたのだろうと思った。

予備校の仕事が波に乗ってきて,一般的な20代会社員の収入に並ぶようになってからは,むしろその劣等感がすっかり消え去り,むしろ“予備校講師”というのが水戸黄門の印籠のような作用をしてくれるようになった。自分の人生に自信が出てきた。予備校講師が印籠になっているのは,おそらく林修氏をはじめとする優秀な講師たちが世間の評価を引き上げてくれたからだと思う。そこはマジ感謝。

ある女性との再会

時が若干前後するが,その年の夏に,ある女性との再会をした。現在の妻である。

…と言っても,そんなドラマチックなものではなく,定期的に集まっていた高校の合唱部の同期での夏の旅行で会っただけである。それまでにも年に数回飲み会があったし,旅行もあったので,“劇的なn年ぶりの再会!”とかではない。ただ,その時のわずかな会話とか雰囲気とかがちょっと気になって,後日連絡するようになった,という感じだった。そういう思いを抱いたのも,やはりある程度自分の生き方に自信が出てきたからだと,今振り返ると改めて思える。よく「他人は自分の鏡」的なことを聞くが,まさにそういうことらしい。そもそもそれまでの数年間は,自己肯定感が低いためか,他人に対して興味を持つことも少なかった。興味がないというより,「おそらく他人は私に対して興味がないだろうから,私がその他人に興味を持っても一方的だし不適当だよな」と思っていたというのが的確かもしれない。そういう状態だから,興味を持ったとしても,薄らとして表面的なものだった。だけど,この時はそうではなかった。

“後日連絡するようになった”と先に述べたが,手帳を見返してみると連絡したのは気になってから1ヶ月以上経ったのちのことであった。一過性のものであろうと思っていたし,例によって連絡されても相手も嫌かもしれないし,こちらとしてもそれはそれで不審に思われ傷つくのも嫌だな…という思いから,ウルトラ慎重になっていたのだと思われる。しかも,高校の部活の同期ゆえに,今後も継続的に会うであろうコミュニティで禍根を残すのは避けたいから,ほんのちょっと遊んですぐ別れるというのはマズイと思っていた。自分は飽きっぽいから大学のサークルや大学院でも前科があったし,今回もどうせそういう感じかなと思っていた。しかし,1ヶ月経ってもやっぱり気になっていた。気になっていたから,何らかの口実を作って連絡したいと思い,先方が興味ありそうな映画を見ないかと提案した。私自身そんなに興味を持っていた映画ではなかったが,そういう時は不思議と興味が出ているものである(自己暗示乙)。誘ったらOKということで,それから連絡が続いた。何回か近所に飲みにいったし,その度に今まで鬱っぽかった自分が嘘のように楽しかった。12月に付き合い始めた。

年明けには,予備校の次年度の出講依頼がきた。週6日の出講だった。これは生きていけると確信した。

そして,大学院をやめた

2月頃だっただろうか。大学院での研究や在籍継続の可否について,お世話になっていた教授と話した。気が重く,大学にはなかなか赴けなかったので,市内のショッピングモールのスタバで話した。教授は,そういうところに理解があって今でも大変感謝している。これまでの状況や,これからのこと,そして休学期間中にさらに引越していたことなど。1時間弱ではあったが,いろいろ話した。研究を続けられるメンタルでないこと,それに代わって生きていくための仕事を得たこと。

そこまで話して,ああ自分は研究したいわけではなかったんだな…と改めて認めることができた。それまで心の片隅にあった「院生たるもの研究が全てなのだから,自分は研究をしたいのだ。研究をしたいのでなければ自分は底辺ダメ人間だ」とずっと自己暗示をかけていたのだと気づいた。まだ学部3年や4年の時の自分が大学院に行きたかったのも,そして一貫してフィールドワークしたかったのも,(これまでも触れてきたが)これまで過ごしてきた日常からの逃避欲求の現れであり,自分の可能性をさらに広げたいという一種のモラトリアムの延長戦だったのだと思われた。そう考えると,長い延長戦だった。心の重荷が少し降りたので,自分の未熟さに気づくことができた,といったところであろうか。

その後,大学には数回訪れ,奨学金返済の手続きやら退学手続きを済ませた。延べ9年間在籍していた大学だが,去ると決まれば手続きはあっという間で,呆気ないものだった。研究室の方々には会わせる顔が無かったので,未だに「最後に会ったのはD2の冬」みたいな状況の人が多い。彼らにあっていなかったら自分の中で形成され得なかった人格もあるし,視野も広がったし,楽しい時間を過ごさせてもらったので感謝が尽きないが,とはいえお互いにもう会っても得はないだろうし,今後も会わないだろうと思っている。実際,(経済的側面が全てではないし研究によって満たされる側面もあると思うから一概にはいえないが)おそらくポスドクでやっている先輩や同期よりも私の方が収入が多いだろうし,いわゆる“ドロップアウト”したお前がどの面下げてきたんだ?みたいな雰囲気になりかねないだろうと思う。

結婚まではあっという間

年度が変わり,生活スタイルもグッと朝型になってしまった。それまで毎日のようにやっていた家庭教師も2月や3月には大半の生徒の進路が決まっていたので,ほとんどなくなった。実際,家庭教師を続けるよりも予備校で仕事をしている方が(勤務時間や収入面で)大いに安定するし,1人1人を手取り足取り面倒見なくていいというのが性に合っていた。私自身,幼少期から何かしらを手取り足取り教わった経験が一切なく,自分で見て考えて繰り返していつの間にか身につける,というサイクルの人間だったので,手取り足取りやる家庭教師はすっかり億劫ではあった。もちろん,今の時代に“授業したっきりアフターサポートもしない”とかそういう類の予備校はやっていけないので,100%放任というわけでもなく,質問にくる生徒には(家庭教師仕込みの感じで)とことん付き合うわけであるが。

休学期間中に,予備校校舎(あるいは都内)へのアクセスの良いところに引越したことも功を奏し,彼女(現妻)の家にも週1回くらいのペースで訪れた。そういう中で,いつだったかははっきり覚えていないが,もう完全に結婚を意識し,時期も検討した。夏には両親に話したし,11月・12月には両家に挨拶にも訪れた。時が前後するが,10月には現居に引越し,半同棲状態であった。そして,年明けに入籍した。

ケーススタディとしての私の人生

以上,いろいろ振り返ったが,そのまとめをする。たぶん,院生をやめたから結婚できたというより,院生をやめるという適切な判断を下せるようになっていて変に何かに媚び諂わない性格を確立できていたから,ほどなく結婚しているのだと思う。もちろん,元来より持ち合わせていた“本質を見極める力”も重要な働きをしたと思う(これは親や環境に感謝)。妻にも媚び諂わないし,だからこそ妻も媚び諂わずにいてくれる。結婚は人生の一大イベントみたいな風潮があるが,私としては一切そんな意識がなく,何だかスーッと収まるべきところに収まった,という感じである。得るもの多くて失うものが少ないので,まさに合理的である。世間に散見されるカネやバエだけのハリボテ結婚生活(?)とならずに済んだし,孤独死の未来もしばらくはなさそうだ。

何が教訓かとか,そういう話をするつもりはないし,そういう話は好きではないが,もしあえて何か指摘するとすれば,「自立(自律)ってやっぱ大事だよね」ということである。結婚とは“助け合い”だ,みたいなことをよく聞くが,“助け合い”の意味を勘違いしている人が少なくないのかな,と思うことがある。助け合う前提で,自分ができないことを相手に求めてしまう人は,なかなか厳しいのかな,と思う。単純な例でいえば,料理(自炊)が苦手な人が結婚相手に毎日の手作り料理を求めてしまうと,当人はそもそもその手間がわからないから無神経になりがちだし,料理する側も尽くす意識から見返りや不満を抱くことが多いのではないか。一人で生きて行けるからこそ,二人でも生きていける。一人で生きていけるからこそ,周囲の支えのありがたみに気付ける。少なくとも私は,最底辺生活を経てその感覚を持つことができた。

それにしても,なぜ妻に興味を持ったのだろうか。私は不思議でよく考える。そして目の前の妻を見てみる。そうかなるほど,妻はペンギンに似ていて,微かにグレープフルーツの香りがした。